La valutazione funzionale di atleti o di appartenenti alle forze armate ha subito una grande accelerazione man mano che la tecnologia legata alla strumentazione da utilizzare ha raggiunto standard sempre più elevati.

Inizialmente era possibile la misura non invasiva in laboratorio di segnali biometrici classici, quali l’elettrocardiogramma (ECG), l’elettroencefalogramma (EEG), lo spirogramma, la misura della pressione e della temperatura corporea mediante apparecchi da studio, spesso ingombranti e vincolati alle fonti energetiche tradizionali. In questa situazione era soltanto possibile registrare i parametri basali e, con l’aiuto di strumenti quali il cicloergometro e il nastro trasportatore, simulare un attività fisica controllata, che, a parte ciclisti e podisti, era spesso molto lontana dal gesto atletico dei soggetti studiati. La misura dei costi energetici veniva attuata raccogliendo l’espirato del soggetto in un sacco gonfiabile e misurandone il contenuto percentuale in ossigeno, che, sottratto al contenuto ambientale, dava l’effettivo consumo del gas respiratorio.

La svolta rispetto a questa tendenza è stata rappresentata dall’invenzione di strumenti portatili, di dimensioni e peso limitati, facilmente indossabili, alimentati a batteria, collegati a sensori sofisticati, miniaturizzati e, ultimamente, interfacciabili con computer, anche a distanza, tramite tecnologia Bluetooth

Approfondiamo

Le ricerche del nostro gruppo, iniziate grosso modo negli anni ’80, vertono sull’identificazione di eventuali modificazioni del segnale EEG in operatori subacquei, modificazioni ascrivibili agli effetti che i gas respiratori (azoto N2 e ossigeno O2, in respirazione ad aria) inducono sulla corteccia cerebrale, generatore dei ritmi elettrici cerebrali e, come noto, responsabile di tutta la sfera motoria e cognitiva e comportamentale dell’attività umana.

In campo subacqueo, non potendo effettuare misure in acqua, la soluzione è rappresentata dalla camera iperbarica, in grado di comprimere i soggetti a quote predeterminate, simulando l’immersione dal punto di vista pressorio, tanto in discesa quanto in risalita (decompressione). Alle quote raggiunte è anche possibile modificare la miscela respiratoria, passando ad esempio da aria a O2.

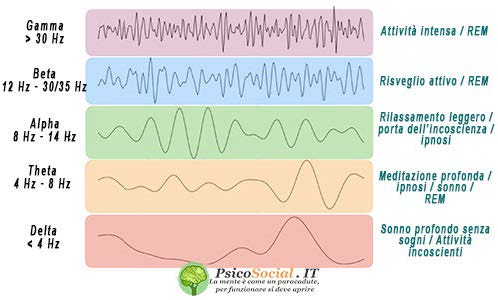

Il razionale dei nostri studi si fonda sul fatto che, in acqua, gli operatori subacquei professionali e militari si immergono respirando aria (sommozzatori e palombari) oppure O2 puro (incursori). Da tempo sono noti gli effetti fisiopatologici dei gas respiratori: l’azoto (N2) sotto pressione si distribuisce ai tessuti secondo un coefficiente di ripartizione e con una sua solubilità. In discesa questo accumulo di N2 porta in genere, a partire dai 25 m di profondità (2.5 atmosfere assolute, ATA), ma, in alcuni casi documentati, anche prima (intorno ai 18-20 m), a uno stato di “narcosi” cosiddetta da N2 o, in senso lato, da gas inerte. Dal punto di vista EEG la narcosi (torpore, addormentamento) porta a un rallentamento dei riflessi, a uno stato di confusione, alla diminuzione della capacità critica e decisionale, con facilità a compiere errori, ad esempio in operazioni aritmetiche semplici. Essa simula, cioè, lo stato in cui ci si trova poco prima di addormentarsi, che, sul piano del tracciato EEG, mette in luce la presenza di onde di frequenza e ampiezza diverse rispetto allo stato di veglia. Un test in camera iperbarica, respirando aria, può mettere in luce la sensibilità di un soggetto all’azoto e la quota cui compare la narcosi.

In ambiente militare gli Incursori utilizzano l’autorespiratore a ossigeno, a circuito chiuso, che permette di far ricircolare l’ossigeno, mentre l’anidride carbonica prodotta dal soggetto viene captata dalla calce sodata, presente nel circuito. L’ossigeno iperbarico è tossico e sviluppa questa caratteristica ai danni dei polmoni e del cervello; la tossicità si manifesta a partire da una pressione parziale di O2 di 1.6 ATA e a livello centrale la tipica risposta è la crisi convulsiva, eventualmente preceduta da euforia, stordimento e contrazioni labiali. Un test a ossigeno in camera iperbarica può evidenziare tale suscettibilità, permettendo di sconsigliare l’uso di ossigeno iperbarico, sia puro, sia in aria compressa a quote elevate.

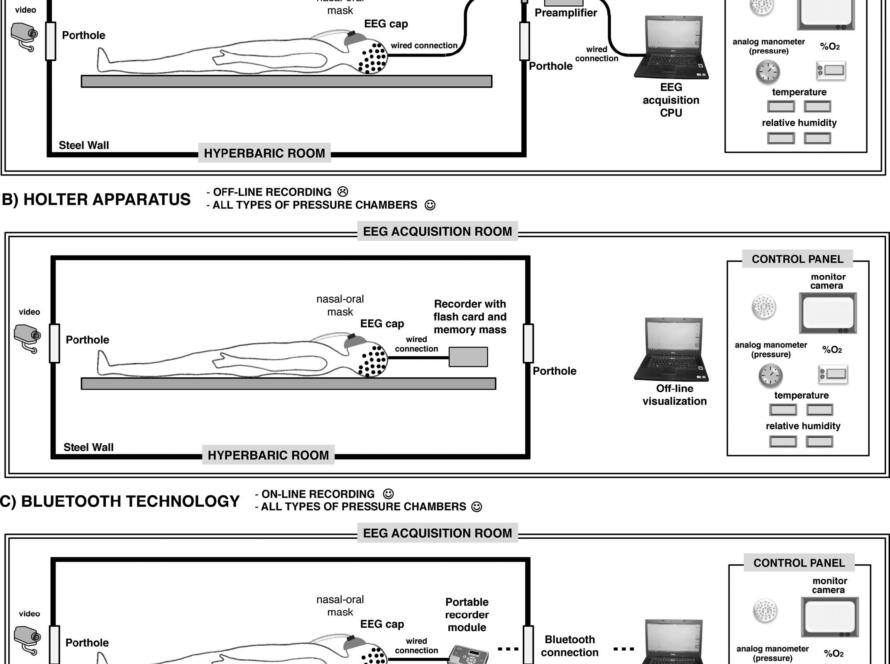

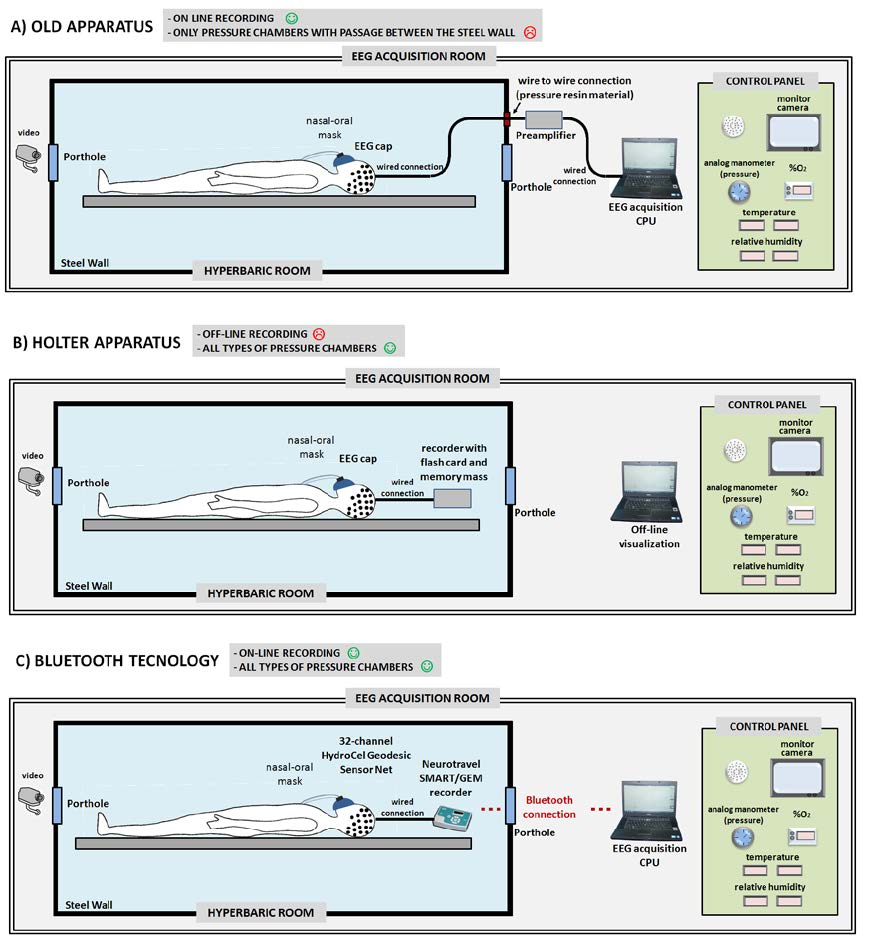

Le ricerche finora condotte si sono focalizzate sull’ossigeno iperbarico e hanno utilizzato dapprima le registrazioni EEG in camera iperbarica, con passaggio a scafo e collegamento via cavo con la strumentazione. In seguito, con l’invenzione dei registratori Holter, la memoria di questi veniva scaricata offline, dopo il test in camera su un computer per la lettura e interpretazione. Da ultimo, con l’arrivo del sistema Bluetooth®, il tracciato EEG poteva essere seguito online in quanto dalla camera il segnale poteva uscire attraverso gli oblò di plexiglass

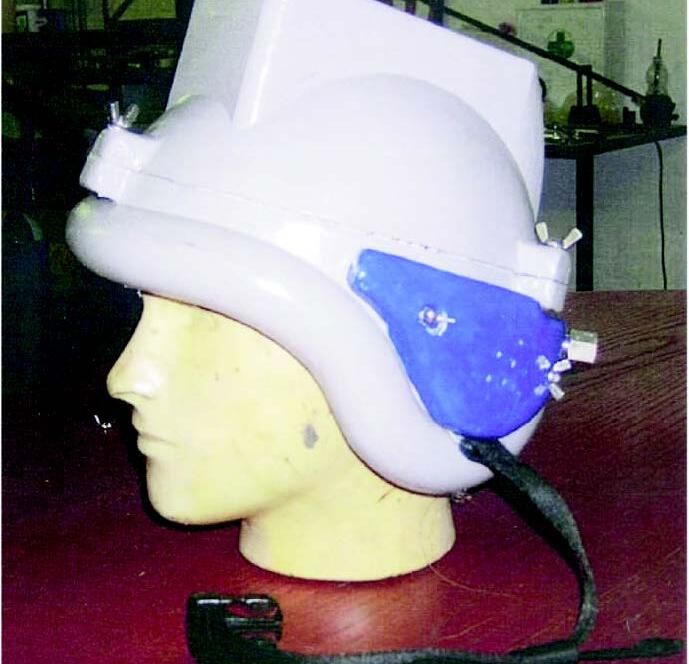

Più recentemente si è cominciato a cercare il modo di registrare segnali EEG (ed ECG) sul subacqueo nel suo ambiente naturale; da questa idea è scaturito il casco PASSOR, che può contenere un registratore EEG Holter miniaturizzato e la cuffia con gli elettrodi. Le specifiche di questo casco saranno descritte altrove.

Elettroencefalografia

Questo capitolo è dedicato alla spiegazione semplificata delle registrazioni elettroencefalografiche.

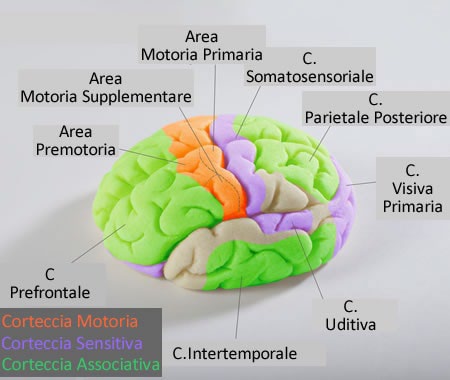

La corteccia cerebrale, la parte più superficiale, più giovane e più complicata dell’encefalo è sede di strati di cellule, che svolgono i compiti più difficili, raffinati ed elevati della nostra vita di relazione. Essa è sede di cellule motorie, che danno origine, tramite un circuito cortico-spinale, al movimento volontario dei muscoli e quindi degli arti; questi circuiti vanno sotto il nome di efferenze motorie. Vi sono poi cellule punto di arrivo delle informazioni veicolate dalle vie della sensibilità somatica, sensi specifici quali vista, udito, olfatto, tatto, temperatura, dolore, sensazione del corpo nello spazio eccetera che vanno. Nel nostro cervello ci sono cellule che funzionano sempre, che rispondono a circuiti profondi cui siamo insensibili, mentre va da sé che fra gli stati di veglia e di sonno la differenza principale si noterà in quelle cellule che lavorano meno (motorie, sensoriali) o non lavorano del tutto. Le cellule nervose sono eccitabili e, a riposo, sono caricate negativamente all’interno rispetto all’esterno; il passaggio dal riposo all’attività significa generare una depolarizzazione della membrana cellulare con generazione di un potenziale d’azione, trasmissibile lungo la via nervosa cui la cellula appartiene. Le vie nervose veicolano dunque treni di potenziali che si distinguono fra loro per frequenza; nelle vie motorie maggior frequenza equivale a maggior forza sviluppata da un muscolo; nelle vie sensoriali, maggior frequenza significa sensazione più forte…